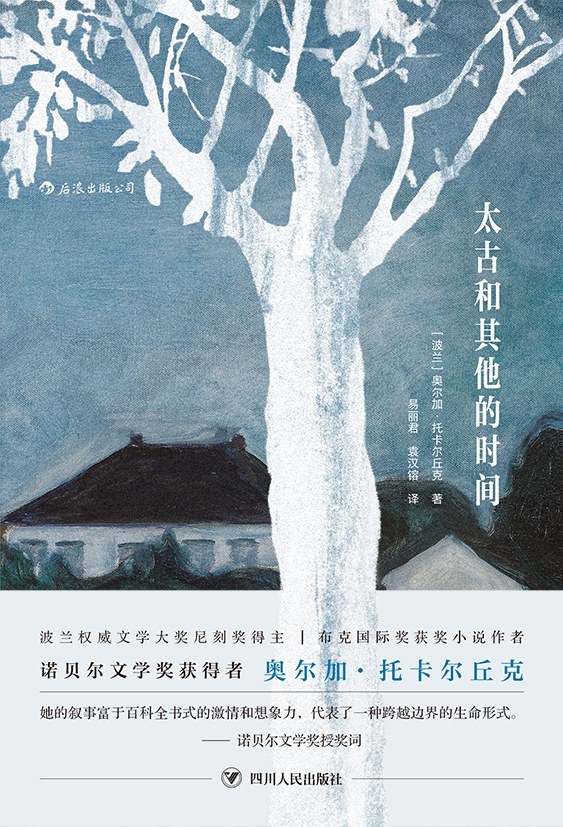

《太古和其他的时间》

加入时间:2024-10-17 09:48 访问量:2142 信息来源:

责任者:(波兰)奥尔加·托卡尔丘克著

索书号:I513.4/51

好的小说读起来绝不会让你产生一种置身事外感,人的精神倾向于关注那些与己相关的事物,所以哪怕是读到对另外一个世界里的描述,你也觉得那就是你所置身于其中的那个世界,你看到你熟悉的那些人,他们的思想和你息息相通,甚至当你读完了,你也不打算停止这种介入,或者不打算阻止文本对你真实世界的介入。

这本波兰文学给我的感觉就是如此,全文十几万字,我却很难在短短几个小时里读完它,很多句子,我感到要用更长的时间来消化,这不仅在于作者擅长以更少、更精微的语言来说明一种时间跨度更长,或者蕴含更为深远的过程,还在于文本本身的美感以及其所强调的一种思辨性,当然,从更基础的方面来说,还在于这短短十几万字却纵向包括了四代人的生命历程、横跨三个主要家庭的兴衰变迁。

这个世界叫做太古,“太古是个地方,它位于宇宙的中心”,它是否是波兰的某个真实的村镇不重要,重要的是,当你聚焦于此地,它必然成为(也就是)宇宙的中心。(除了中心和边界,我们还会有任何不借助于其他地标就能够确立的方位吗?)

1第一个引起我特别关注的人是地主波皮耶尔斯基。很明显,他也是小说中第一个以一种(几近完全)抽象化的形容来描述的人。因为重点不在于介绍其额上是否有一颗痣,其年岁是否已近花甲,其家宅基地大小是否能媲美一座王宫,甚至于,小说对其身份所提供的唯一线索只有他是一位“地主”(什么样的地主,我们不得而知),只是到后来,我们才知道,他的妻子、女儿对他的看法。

他的开篇段落是这样的:“地主波皮耶尔斯基失去了信仰。……”与信仰的丢失相伴随,这位地主日常思考的问题是:“世界上的恶是从哪里来的?上帝既然是善良的,为什么允许恶存在?……”到后来,地主历经了一段狂热的爱情和必然的绝望收尾,他又在一种得救的希望中思考更为基本的哲学问题,即第一,“我是怎么来的?”第二,“从根本上讲,人能知道些什么?从获取的知识中又能得到些什么教益?人对事物的认识能够到达尽头吗?”第三,“该怎么办?该做些什么?不做些什么?”稍微了解一点哲学史的人对他这些问题都不会陌生,重点是,这些问题不全然是抽象的(在一种绝对的意义上,任何哲学问题都与我们的生命内容息息关切,因而不只是抽象的、空想的内容),而是一开始就与我们的生命存在共生。只不过,小说在他身上加强了一种问题意识,而不是停留在对生命内容本身的叙述上。我们难道不会为下面这段话感同身受吗:

地主波皮耶尔斯基的年龄越大,世界在他看来便越可怕。人年轻的时候,忙于焕发自己的青春,忙于自身的发展,锐不可当的向前,不断地扩大生活的边界……进入成年,进入梦想时期,幻想某种更伟大、更崇高、更美妙的东西。四十岁左右出现转折。青春在自己的紧张努力和狂潮行为中自我折磨。某天夜里,或者某个清晨,人越过了边界,达到自己的巅峰并且向下迈出了第一步,走向了死亡。那时问题便会出现:是面对黑暗泰然自若的朝前走,还是回头走向过往,保持一副矫饰的外观,装作自己面临的不是黑暗,只是有人关掉了房间里的灯。

我们同样难以回避这样一种时刻:

……当他修剪玫瑰的时候,他觉得一切正常。当他闻到衣柜里飘散出的薰衣草香味儿的时候,……当晚上妻子给他按摩疲乏的后背的时候,他觉得一切正常。可只要他一出门,只有一离开自己的家到别的地方去,哪怕是到耶什科特莱肮脏的市场或是到附近的村庄,他的肉体便会失去对世界的承受力。

地主提出问题,然后期盼从阅读中寻获答案(正像毛姆小说中、曾经的飞行员拉里一样,像小说中另一个人物、他的接继人伊齐多尔一样,也像我们中间的很多人一样)。只不过,他的转折在于,后来他收到来看望他的拉比送给他的一样东西——一只游戏盒,然后沉浸于这个迷宫式的棋类游戏,并透过其所附说明(充满了创世神话,和对于神话的改写)来追索上帝和世界的秩序。这个游戏盒子像是一个平行宇宙,伴随着小说的发展而一步步走向游戏所设置的外维世界,很明显,当小说走到“游戏的时间”的时候,它所关涉的意义不仅是对地主本人所言的。

2我想提到的第二个人物,也即是上文所提到的地主的“接继人”伊齐多尔。在一开始,我们完全看不出他和地主之间有任何顺承关系,他的首次出现是作为米哈乌家族的第二代人(明面上的,而实际上很有可能,他是母亲格诺韦法和她的婚外情人的私生子),一个天生有脑部畸形的残疾儿。他的体态状况使他成为这个世界里的边缘人,于是他也爱上了另一个与他家庭背景差异巨大,却出生在同一天、也同样是这个世界的边缘人的女孩鲁塔。

鲁塔和她的母亲麦穗儿居住在森林里一间坍塌了半边的房屋里,她们以丛林为生,而鲁塔曾经最爱做的事情就是坐在一棵丁香树上观察村落里每一间房屋里的物事,鲁塔还熟悉森林里的每一种蘑菇,他带领伊齐多尔发现这些蘑菇,还带领他去靠近太古的“边界”。

“太古就在这儿结束,再远就已是什么也没有了。”其他地方,人们所说的太古以外的地方,诸如凯尔采,俄罗斯,其实并不存在。

那只不过是他们大家的错觉而已。他们出门远行,走到边界,到了这里就僵住不动了。他们大概是在做梦,梦见自己仍在往前走,梦到有个凯尔采和俄罗斯。……过了一段时间,他们苏醒过来,便回家去,他们把自己的梦当成了回忆。一切就是这个样子。

伊齐多尔几乎完全相信了这番话。

鲁塔长大,却嫁给了另外一个人,可是婚姻并不幸福。鲁塔独自越过太古的边界,走向了更远的地方,伊齐多尔的爱情之梦完全破碎了。到这里,我们可以看出伊齐多尔和地主命运之间在某种粗略程度上的相似性,即同样是爱情的失却(这是最为直接的原因,还有作为背景的原因,如战事的发生,种种伴随而至的残酷的事情,以及俄国军人伊凡•穆克塔对他的启发),使他开始追问生命更深层次上的问题,追问上帝。

伊齐多尔之于地主更为明显的承继体现在,他继承了地主将近一半的藏书,当然,都是从乡图书馆里借来的。通过对世界的观察,伊齐多尔发现,大凡世上有意义的事物,多数都是由四个部分所组成。如:东、南、西、北;春、夏、秋、冬;酸、甜、苦、辣;眼、耳、鼻、嘴。又通过读完这些书,他找到更多这一类的四重性,诸如:《旧约》中有四个先知——以赛亚、耶利米、以西结、但以理;亚里士多德的四大要素——土、水、气、火;存在的四种状态——生、弥留和死,死后时期,复活;等等。从而更加确认他所发现的这种秩序。与地主后半生沉浸于迷宫游戏类似,伊齐多尔从此沉浸于这种跟踪四重性事物的“游戏”。然而,某种不安依然侵扰着他,因为并不是所有事物都能归结于某种四重性,正如我们很难发现一种定理来涵盖整个宇宙,逻辑和秩序在这里显示了它的局限性。

3小说还有很多精彩的人物,丝毫不亚于(从其生命活跃性、经历曲折性或者存在的特异性方面来说,会超过)以上我所讲到的两位人物,比如儿女散尽、整天与狗儿们为伴、仇恨月亮而后与月亮和好、最终死于纳粹枪杀的弗洛伦滕卡,又如因厌恶人类而离群索居、以致人类功能逐渐退化、越来越像一只野兽的“恶人”,当然还有小说中心家庭里的博斯基夫妇——靠个人奋斗越来越向上爬却活成一位油腻的中年男人帕韦乌以及从小拥有一只小咖啡磨、灵性十足而后成立家庭、生育了一堆儿女、生活却也算不上幸福的家庭妇女米霞。

除了活生生的人物,小说还对一些我们认为的非生命物体、或是超自然生命别有关注。从中我们得以一窥作者超人类中心的思维能力,似乎在作者眼中,人类对于世界的认识和理解只是对其加以命名,并不存在根本上的理解,相反,人类的概念还遮蔽了事物本身。

如在《锻树的时间》里,作者这样写道:

锻树像所有的植物一样,活着就是一场永远不醒的梦……树木的梦不会像动物的梦那样产生感觉,不会像人的梦那样产生形象、情景。……一棵树死了,另一棵树就会接收它的梦,将这种没有意义,没有印象的梦继续做下去。所以,树木永远不会死亡。在对生存的无知中,蕴含着从时间和死亡的概念中解脱。

与之类似地,在《洋娃娃的时间》(“洋娃娃”是一只狗)里,

洋娃娃不会像米霞或者别的人那样思考……因为若会思考就会吞下时间,把过去、现在、将来和它们之间持续不断地变化化为内在的东西。……洋娃娃靠世界的画面生活。它参与了人用自己的心智创造的画里的活动。每当米霞说一声‘我们走吧’,便见到洋娃娃在摇尾巴,她就以为洋娃娃像人一样能听懂她的话。但洋娃娃摇尾巴不是对她说的话做反应,不是对概念做反应,而是针对从米霞的头脑里萌生出来的画面做反应。……

在人和植物、动物的对比思考上,更进一步地,我认为小说中“恶人”的存在(一个非人非兽的中介态存在),寓意着人类中间也有一种渴望返祖的趋向。人发明了时间,却被时间压得喘不过气,无法从对必死性的感知当中解脱出来;人厌烦了一种假模假样的体面,厌烦了言语和关系当中的虚伪;知识给人一种比别种动物更为尊贵的幻觉,然而知识对于人自己发明的问题也毫无招架之力,只能给以暂时的安慰。如果浮在故事表面的是一种因果链,是一种条理性,那么,作为对一种散乱的、却也强大的非理性力量的强调,也成为这部小说的另一迷人之处。

总体来说,这部小说还值得从更多方面来细细品味和解读,它以一种轻盈的笔法——不仅是句式的轻盈,还有每个短小细碎的篇章所联结起来的结构感的轻盈(这种风格和同样被定位为魔幻现实主义著作的《佩德罗·巴拉莫》相近,但篇章之间的联接感更强,介于散文诗和故事性叙述的中间,降低了理解人物关系上的难度),意外造成的轻盈,以及作者看似随意插入的、那些带领读者的头脑飞升起来的轻盈——来处理了属于整个人类和宇宙的问题。

(转自豆瓣,作者: 呱呱天使)