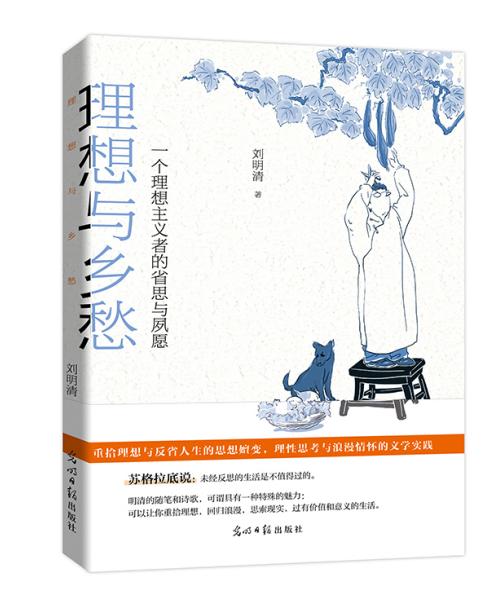

《理想与乡愁》

加入时间:2025-04-27 09:21 访问量:1073 信息来源:

责任者:刘明清著

索书号:I267.1/4045

过去、当下、未来,是穿在时间这条线上的三颗珠子,这是一部光阴之书,理性中有温情,感性中有诗意。

拿到刘明清先生新书《理想与乡愁》,我于每晚睡前读六七十页,花了四个晚上读完了,文字韵味十足,下笔干净利落,读来快意,令人不忍释手。这本书是建立在广泛且深厚的阅读、长期的思索、敏锐的观察之上的,作者的阅读视野涉及哲学、文学、历史、艺术与经济学等多个领域,用小仲马谈福楼拜的话说,为了造个首饰盒子,得砍伐一片森林。这个譬喻虽未必当,用在这部作品上大致亦可。作者在书中不止一次提到鲁迅、胡适、陈独秀、李大钊的影响,同时就自己的日常体验,阐发对现实中那些个体生命的关注,作者身上既有理性主义的光芒,也有一个诗人的温情。

刘明清先生是出版人,但又能抛开自己的职业身份,从普通读者的角度,认识每一本书的价值。从出版人的角度来说,一本书的好与坏,有两个基本判断,其一是社会效益(社会影响力),其二是经济效益(利润)。事实上,有些书可能并没有凸显以上功能,表面来看没什么用,但是其人文价值不可忽视。在《出版者的立场》一文中,借近代出版家王云五先生的话说,“人各有对世界,对人类,对国家三种义务,故国际的、社会的、政治的知识为不可缺。人各有对精神、对物质两种关系,故哲学的、科学的知识为不可缺。他如生存所必需者为衣食,则经济的知识尚焉;进化所必需者为发展,则教育知识尚焉。凡此七端,有一或缺,则为人之道不备,而在一国中,亦不得谓公民。”正是秉承这种理性的社会责任感,作者撰写了《我们为什么需要好书榜》《读书有什么用》《爱不爱读书与家庭环境有关系吗》等一系列与书籍、阅读有关的好文章。

作者在出版行业几十年,又有着长期的、几十年如一日的阅读生涯,熟悉中外文学史和当今文坛掌故,这样的经历,培养了良好的判断力。《文学假装与假装的文学》一文,便体现了这一点。作者身上还有着强烈的诗人气质,文字充满温情,让读者怀有希望。《理性与乡愁》附赠一册薄薄的诗集——《人生归处是田园》,其中我最喜欢的诗是《感伤诗人》,这首诗大概可以视为整本书的注脚。

诗中写道:“书信里激动了一颗亚热带情感\且重且湿且热\而他雪白的信笺上\却是一行寒带的感伤。”书信,也许是指一场旅行,一场恋爱,总之是充满希望的,期待的,饱含着激情的。尤其是“且重且湿且热”这样的诗句,像是恋人的一个吻。总之,这是未来。未来的一切,就像空白的信笺,隐隐约约有什么浮现。

过去、当下、未来,是穿在时间这条线上的三颗珠子,同时又是无数作家、诗人笔下的永恒主题,它的名称不叫时间,叫光阴,这本书,就是一部光阴之书。理性中有温情,感性中有诗意。

(转自《中华读书报》,作者:白羽)