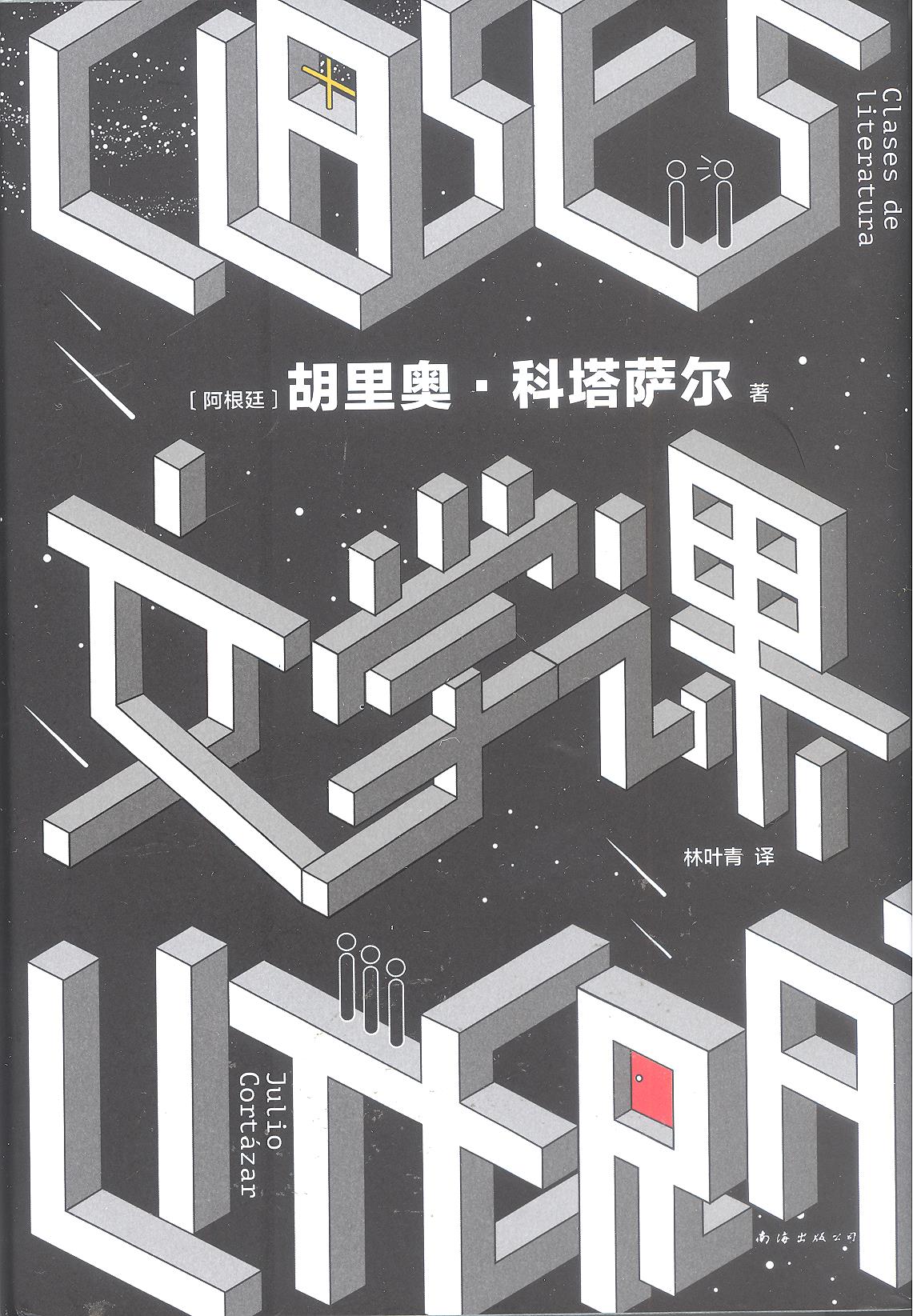

《文学课》

加入时间:2022-07-28 17:06 访问量:4743 信息来源:

责任者:(阿根廷)胡里奥·科塔萨尔著

索书号:I106/288

读完这本书,一时不太好形容我的感受。这么说吧,如果读科塔萨尔的短篇小说像是在享用无比新鲜的水果慕斯蛋糕,这本书就像是视自己做的蛋糕为宝贝的甜点师傅翩翩然从后厨走出来,他对上你那正在享受蛋糕的眼神,迫不及待要给你讲解一番这块蛋糕的妙处。

这本书从科塔萨尔自己写作的三个阶段——美学阶段、形而上学阶段和历史阶段——出发,讲了他对短篇小说这个体裁的独到见解,以及幻想、现实主义、幽默等元素对小说的影响,最后用两篇拉美文学对于现实政治的意义敲响台下这些美利坚小脑壳。

短篇小说是一张相片

科塔萨尔的小说通常有着奇妙的结构和绝佳的讽刺与幽默元素,他对短篇小说结构和形式的比喻也很精准:

“长篇小说容纳一切,是开放的游戏,短篇小说则相反,它是封闭的体系。可以把短篇小说比喻成球体,它是最完美的几何形状。而长篇小说是结构庞大的多面体。

电影像长篇小说,摄影像短篇小说。伟大的摄影师的取景都有某种命中注定的意味:摄影师拍照时,将完美平衡、构造完备、内容丰富的景象装进了相片的四条边中,相片本身已经足够了,但它还发散出一种超越相片之外的氛围。

好的相片会给出各种暗示,激发着我们的想象力,对我们说着:那里还有什么呢?”

科塔萨尔自己非常擅长写“超越相片”的短篇小说。比如《南方高速》中停滞的大堵车,他用汽车品牌这个物化的符号代替人名,描写了堵车几个月之久的众司机群像,人的个性和这个小社会的荒诞感从这张“大合影”中挤着冒出来,成为这张相片最出彩的地方。

幻想为了现实,幽默方能创造

科塔萨尔的短篇小说中有很多幻想的片段,比如《正午的海岛》中想象自己去了梦中小岛的飞行员、《科拉小姐》中爱上护士小姐的小男孩,这两篇作品通过时间和叙事角度的多次错位来给读者制造麻烦和眩晕感。他在演讲中坦陈:“熟悉我短篇小说的人应该知道,我摆脱不了分身这个主题…在这篇小说中,人物也分裂了:原来的人物无法改变,被我们的时间束缚着,而那个全新的人物想终结琐碎、愚蠢和虚伪的一切…” 如果幻想是一场下午做的两分钟之内的有完整情节的梦,现实又能实际到哪里去呢。

关于幻想与现实的关系,科塔萨尔还讲道:“我从不觉得幻想是虚幻的,它只不过是现实给予我们的另一种可能性和另一种存在方式,出于某种直接或间接的原因,我们会经历这些无法预知的事。可能幻想文学就是这样产生的吧,反正,我自己的短篇小说就是这样产生的。这不是逃避现实,而是为了让我们更深刻地生活在现实中。”

关于幽默,科塔萨尔把它的作用比作一场毁灭,而通过毁灭,方能创造。在他看来,“幽默推倒普遍的价值观和等级划分,颠覆它们,展示它们的另外一面,猝然揭示那些在日常生活中我们看不见或看不清的东西,那些我们在普通日常的基础之上接受的事物。”

虚构的现实主义

如果说幻想和幽默小说为科塔萨尔的创作铺了戏谑的底料,他的现实主义小说则充满让人拍案叫绝的卡夫卡式暗喻。

他在课堂中讲了这样自己一篇小说:一个村庄的人都习惯在扫墓之前清扫枯叶,这是一项约定俗成的规矩,任何人都不会去质疑。而为了清扫大量枯叶,机智的村民需要借助蛇獴的力量,蛇獴是一种见到蛇就会去扑咬的小型动物,所以当村民把枯叶上喷洒了蛇油,蛇獴就会扑到枯叶上把它们收集到一边。而获取蛇油就需要村里很多人进山捕蛇,甚至不惜冒着伤亡的风险。但没有人会质疑清扫枯叶的合理性。越来越多的人死在捕蛇的路上,墓地更多了,遮盖墓地的枯叶也就更需要清扫…

这样一篇颇具讽刺的现实主义小说放到现在看都会让人充满联想,科塔萨尔呈现的这份荒诞让读者开始审视自己的身边,开始观察这个“运行中的社会”,到底是否该批判所谓的“理所当然”。

拉美作家的责任

全书的最后是两篇演讲稿,对于拉美作家甚至是流亡作家对于军政府能做出的抵抗慷慨陈词。科塔萨尔于50年代移居巴黎,但依然认为阿根廷是他的家:“和许多作家一样,我在写作的时候也会突然感到沮丧,觉得自己无依无靠,身心都离开了祖国…直到那一天,我得知我的一本书无法在阿根廷出版(这种事常常发生在流亡作家身上),由此,我痛心地意识到,我和我的同胞之间的桥梁被切断了,而那座无形的桥梁曾跨越时间和距离,把我们连在一起。让人最难以忍受的真正的流亡从那时开始了,读者与作家被迫分离的孤独开始了。”

即便颠沛流离,他对于书能起到的启蒙力量仍然让我很感动:“我们的书就像是漂流瓶,瓶中的消息被扔进了广袤无际的无知和悲苦中;但是,偶尔会有某些瓶子抵达目的地,而正是在这个时候,这些瓶子里的消息应当显示自己的意义和存在的价值,应当给那些正在阅读或是将会阅读的读者带去启蒙和希望。”

除了主要授课内容,书中还收录了科塔萨尔和学生的对话,尤其可以看出作家的真诚。比如有学生问道:“为什么在一篇小说中有很多英文和法文?”科塔萨尔坦白是为了卖弄学识,而且一些蓝调歌曲的歌词如果翻译成西班牙语的话,会显得非常荒谬,那是“连奶奶都不稀罕的破玩意儿”,所以只能保留原文。他还会在讲完自己一篇好笑的小说之后对学生说:“好笑吧?我写的时候也快笑死了。”这些段子一样的只言片语似乎有种力量,能把我也拉到80年代的美国课堂里,和当年那些幸运的大学生一起,对着讲台上这个大胡子阿根廷人哈哈大笑。

这个四月,科塔萨尔的这场文学课成功将我暂时带离现实,在半空中享受了一餐“文学主厨料理”,待回到地面时,也增加了一些笑看苦楚的能力。

作者:荆棘海(来自豆瓣)